Erste Eindrücke

Willkommen in der St. Stephani Kirche zu Goslar!

Ursprünglich eine kreuzförmige romanisch-gotische Basilika mit zwei Türmen, die den ehemaligen Dom vor der Kaiserpfalz zum Vorbild hatte. Sie war dem ersten Blutzeugen der Christenheit, Stephanus, geweiht (Apostelgeschichte Kap. 6 und 7).

Ein verheerender Brand in der Nacht vom 26. zum 27. April 1728 vernichtete fast die gesamte Unterstadt. Ihm fiel auch die alte Stephanikirche zum Opfer, von der nur ein Trümmerhaufen übriglieb.

Schon 1729 wurde der Grundstein für eine neue Kirche gelegt, am 21. Februar 1734 erfolgte die feierliche Einweihung durch die Geistlichkeit und den Rat der Stadt. 1736 wurde schließlich der Turm vollendet.

Wer einen Gang um die Kirche macht, dem werden die gewaltigen Ausmaße dieses Baues im Vergleich zu dem Wohn- und Geschäftshäusern bewusst. Besonders ein Blick von den Bergen zeigt, wie mächtig sich die Kirche aus der Stadt erhebt. Der massige Turm (Höhe 60 Meter bis zum Sten über der Wetterfahne)ist in fünf Geschosse eingeteilt und wird von einer Laterne, der „welschen Haube“, gekrönt. Die Wetterfahne ist zwei Meter lang.

Vom Turm geht der Blick auf das riesige Dach. Die Gauben (Dachluken) akzentuieren es rhythmisch und wirken wie Synkopen zu den kräftigen Stützpfeilern, die in Rustikamanier gebändert sind. Die Schmuckelemente am Dach sind außer den Gaubenbekrönungen, die an gotische Fialen erinnern, die Giebelschnecken und unterhalb der östlichen Wetterfahne die Zierkugeln.

Zwischen den Stützpfeilern befinden sich die vier Steinportale. Ihr stattlichen Fassaden sind feierlich antik und einladend. Sie tragen die Überschriften:

Soli Deo gloria (Allein Gott die Ehre);

Hic porta coeli (Hier die Tür des Himmels);

Pax intrantibus (Friede den Eintretenden);

Salus exeuntibus (Heil den Hinausgehenden).

Diese Texte zeugen von der inneren Einstellung der Gläubigen in der Barockzeit.

Die sieben Grabsteine an den Außenwänden stammen von ehemaligen Friedhof, der die Kirche bis etwa 1884 umgeben hat. Der älteste ist von 1690, der jüngste 1835. Eine zugemauerte Gruft unter dem Altarraum beherbergt 25 Särge.

Betritt man die Kirche durch den Turmeingang, befindet man sich in der sog. Brauthalle, deren Ausbau 1913 von Alma Coqui (Name und Wappen, der Hahn, im Fenster über der Tür) gestiftet wurde. Von dort führt eine Treppe in den Turm, in dessen ersten Geschoß eine Walfischrippe hängt (Nach altem Aberglauben vielleicht ein Talisman gegen Blitzeinschlag).

Durch eine weitere Tür gelangt man in den Kirchenraum. Als erstes sieht man zwei schöngeschnitzte gewendelte Säulen, die die Orgelempore tragen. Sie stammen von der Goslarer Bildschnitzerfamilie Lessen und gehörten ehemals in die Klosterkirche Riechenberg, deren Inventar 1803 versteigert wurde. Die Säulen tragen in den Windungen Rosen und Granatäpfel, die Symbole des Paradiesgartens.

Nun fällt der Blick in die hohe und lichte dreischiffige Hallenkirche. Und hier wird deutlich, dass diese Barockkirche stark gotische Züge trägt. Die mächtigen Pfeiler tragen wie in der Spätgotik „den Himmel“ des Kreuzrippengewölbes. Die schlichte Kanzel wird von einem reichgeschmückten Schalldeckel überdacht. Ein Posaunenengel trägt ein Schriftband mit dem Abendmahlsworten „Kommet, denn es ist alles bereit“.

Rechts daneben wird die Taufkapelle durch ein kunstvoll geschnitzte Schranke und ein ehemaliges Lesepult begrenzt. Beide befanden sich bis 1898 über den Altarstufen und trennten den Altarraum vom Kirchenschiff (Lettner). Das Lesepult und der Taufstein mit dem Taufsteindeckel aus Marmor sind Stiftungen Goslarer Bürger, wie die Inschriften beweisen. Das schönen Kruzifix auf dem Taufaltar stammt wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert. Das farbige Fenster, die Taufe Jesu darstellend, wurde 1898 eingesetzt.

Auf der gegenüberliegenden Seite hängt unter der Seitenempore die Kopie eines spätgotischen Altarbildes, das dem Brand 1728 entgangen war. Dieses Bild (Jesu Abschied von seiner Mutter; der Schmerzensmann) galt als verehrungswürdig und wurde einige Male für katholische Kirchen kopiert. Unsere Kopie stammt aus dem Kloster Grauhof. (Das Original ist verloren).

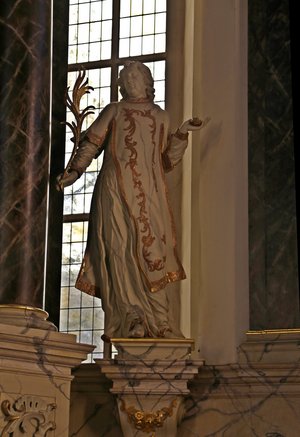

Der Altartische steht seit 1977 frei im Raum, so dass die Gemeinde im großen Kreis im ihn herum das sonntägige Abendmahlfeiern kann. Die sich dahinter erhebende Altarwand ist gewaltig. Sie ist das Erk des Bildhauers J. C. Mohr aus Hildesheim und des Kunstmalers Ph. C. Hirschebeck aus Goslar. Sie zeigt typisch barocke Elemente und ist einem antiken Säulenportal nachgestaltet. In der Mitte die Darstellung des Todes Christi als dem Tor zum Leben. Rechts und links die gestenreichen und bewegten Gestalten des Namenspatrons Stephanus mit Siegespalme und Marterstein und des Johannes des Täufers, der auf Christus hinweist „Ecce agnus die“ (siehe das Lamm Gottes). Über dem Portalbogen – der Feste des Himmels – thront die Heilige Dreifaltigkeit, von Engeln angebetet. Gestiftet wurde diese Altarwand 1767 aus dem Vermächtnis des Goslarer Bürgers Conrad Christoph Wetterling.

Das kleiner Abendmahlsbild im unteren Teil des Rentabels ist viel älter und stammt vielleicht aus der Dürer – Cranach – Zeit. Es wurde erst im vorigen Jahrhundert in die Altarwand eingefügt.

Im Gewölbebogen über dem Altar steht in hebräischen Buchstaben der Name Gottes (Jahwe). Auf einem weiteren Gewölbebogen sind die Namen und Wappen der drei Provisoren (Kirchvorsteher) vermerkt, die den Bau bis zum angegebenen Jahr (1733) von Seiten der Gemeinde geleitet haben.

Ein Blick zurück zur Orgelempore zeigt noch einmal die wunderbaren Schnitzereien Lessens an der Brüstung. Und der Schlussstein über der Orgel sagt, wozu diese Kirche gebaut wurde, nämlich zum Lobgesang:

GLORIA IN EXELSIS DEO

Ehre sei Gott in der Höhe.